2018/02/04 18:57

「シャーロック・ホームズ対伊藤博文」松岡圭祐著

先日は、4年ぶりの大雪が降り、神保町もすっかり雪化粧でした。早めに出たのにかかわらず、電車は遅れ駅のホームはすごい行列で、何時電車に乗れるかわからないくらいです。 周りに周囲に迷惑にならないように、神保町の三省堂書店で買った松岡圭祐さんの著書「シャーロック・ホームズ対伊藤博文」を読みました。 松岡圭祐さんは、綾瀬はるかさんが主演で映画化された「万能鑑定士Q」シリーズや北川景子さん主演でテレビドラマ化された「探偵の探偵」の著者です。 「シャーロック・ホームズ対伊藤博文」の物語は「最後の事件」で、モリアーティ教授とライヘンバッハの滝に落ち、「空き家事件」で復帰するまでの3年間、シャーロック・ホームズは日本に来て、伊藤博文と大津事件の謎を解決するというお話しです。

幕末、22歳の伊藤博文は留学のためロンドンに密航していました。 ロンドンの街を歩いていると10歳のシャーロック・ホームズが露天商に絡まれているのを助けます。 そのとき、攘夷を決行するため長州藩が米仏蘭艦隊に砲撃を始めたというニュースを井上馨から伝えられました。西洋の進んだ文明を知った伊藤博文は負ける戦争をやめるように説得するため日本に戻ります。 数年後、明治維新となり、江戸幕府を倒した長州藩の伊藤博文は新政府の要職に着きました。

薩摩藩長州藩中心の新政府に対して、国会の開設を要求する自由民権運動がおこります。 新政府は国会開設を約束し、国会開設の前提となる憲法調査のため伊藤博文は西洋に派遣されました。 物語では、西洋に派遣された伊藤博文は、ロンドンにも行き、シャーロック・ホームズの事務所を訪れます。大人になったシャーロック・ホームズは伊藤博文が若いころ攘夷を決行して英国公使館焼打ち事件にかかわりあったことを知り、冷たく追い払います。 帰国した伊藤博文は、明治22年(1889年)憲法を制定し、国会を開設しました。

明治24年(1991年)訪日していたロシア皇太子を警護していた巡査が切りつけ負傷を負わせる事件が起こりました。(大津事件) 政府は、ロシア政府を配慮して、犯人の巡査を死刑にするよう裁判所に圧力をかけますが、大審院長児島惟謙はこれに屈せず、司法権の独立を護り、無期懲役の判決を下しました。 皇太子を負傷させられたロシア政府は一端寛大な態度を見せ治まるかと思われましたが、態度を覆します。 その頃、モリアーティ教授とラインバッハの滝から落ちたシャーロック・ホームズは、生き残り、モリアーティ教授の残党から逃れるため、死を偽装し、兄のマイクラフトの手配により、日本にやってきました。 ロシア政府が態度を覆したのはなぜか。 シャーロック・ホームズは、伊藤博文と謎に挑みます。

「シャーロック・ホームズ対伊藤博文」松岡圭祐著 講談社

神保町書店にて、販売中です。

島田 敏樹

2018/01/13 19:01

神保町テイクアウトで新年会

遅く成りましたが、新年明けましておめでとうございます。

昨年中は、いろいろとお世話になりました。 今年もおさんぽ神保町を宜しくお願いします。 今年最初のおさんぽ神保町の行事は、新年会、 神保町のテイクアウトができるお店のものを持ち寄って、神保町の編集長の家で行いました。

持ってきたテイクアウトのお店の料理は

まずは、 うつし世は、夢 よるの夢こそ まこと―乱歩 江戸川乱歩が、来店した神田すずらん通りのお店、天婦羅はちまきの天婦羅

次に、 具をすべて包まない変わった形の餃子 1936年(昭和11年)創業、 神保町のすずらん通りで、いつも行列ができている 餃子専門店、 スヰートポーヅの餃子、 さらに、 神保町ブックフェスティバルの後でボランティアの大学生の人たちと飲みに行った

すずらん通りのやきとり道場のやきとり 白山通り沿いの南インド料理 シリバラジ水道橋店のタンドリーチキン、ジジケバブ、カリフラワーのカレー 白山通りの もり一神保町店のお寿司 神保町には、美味しいテイクアウトのできるお店がいっぱいありました。

島崎 敏樹

2017/12/24 19:06

揚子江菜館―囲む会

先日のおさんぽ神保町の忘年会で、出席していなかった人がいました。 フリーペーパーおさんぽ神保町で「神保町古書店主食べある記」のまんがを担当している漫画家の先生です。 先生は、日本のまんがを教えにフランスに行っていて、忘年会には参加できませんでした。 正月を日本で過ごすため帰国されたので、漫画家の先生を囲む会を先生の漫画家仲間と一緒に神田すずらん通りの揚子江菜館で行います。 揚子江菜館について、中に入り2階の囲む会の会場に行きましたが、誰も来ていませんでした。

バルコニーに出て、すずらん通りを眺めます。 先生とは、おさんぽ神保町19号の神保町のチャイナタウン特集で、漢陽楼で飲みに行ったときは、御一緒しました。 数年後、先生が神保町を離れるといわれて、行われた神保町和亭なにわの送別会でお話しをするようになります。 おさんぽ神保町の24号では「古書店主のたべある記」で、揚子江菜館に一緒に行きました。

「池波正太郎の銀座日記(全)」で池波正太郎さんが、神保町の床屋の帰りに揚子江菜館に行き、上海焼きそばとビールを飲んで、焼売をお土産に買って帰ったという記述があります。 揚子江菜館の上海やきそばとビールが合うか食べに行くことにし、夏の暑い日に行き、昼間からビールを飲んでしまいました。 上海焼きそばは、冷たいビールに合い大変おいしいかったです。

そうこうしているうちに、漫画家の先生の知り合いの方が次々入ってきたので、バルーコ二―から部屋に入り、お話しを始めました。 暫くして、エレベーターに乗って先生と編集長が降りて来たので、 回転する丸テーブルに座り、まずはビールを頼み、前回頼んだ上海焼きそば、焼売の他、 揚子江菜館が元祖といわれる冷やし中華、 周恩来が好んでいた獅子頭(大きな肉団子)にカレーをかけた獅子頭カレーを頼みました。

料理のひとつひとつが、印象に残り、一度食べても、もう一度食べてみたいと思うものばかりです。 宴会が、終わり会計を済ませて、外に出て、駅に向かいました。

歳の瀬の白山通りは、クリスマスのイルミネーションできらきらしていました。

島田 敏樹

2017/12/17 19:23

四季の味おかず家―おさんぽ神保町忘年会

おさんぽ神保町の忘年会を神保町2丁目のみずほ銀行のうらの 四季の味おかず家 でやりました。 事務所を出て、駿河台下から、靖国通りを九段下の方に向かいます。 神保町交差点の岩波ホール前にできました。 毎年行われるクリスマスコンサート 「クリスマスキャロルの夕べ」が今年も行われます。

その舞台が、綺麗に飾りつけられていました。 神保町交差点を渡り、専大前交差点に着き、みずほ銀行の裏に回るとおかず家の看板があります。 左手の地下を降りて行くと、お店に着きました。 お店の中に入ると、家庭的な和風の小料理屋、 若い美人の女将さんが、カウンターの中で料理を作っています。

席に着くと、おさんぽ神保町のスタッフが座っていました。 編集長さん、営業の担当の人、イラストレータ―の方、ライター、カメラマン、校正の担当、おさんぽ神保町の英訳を担当する人等。 普段はそれぞれ別の職場で働いている人たちが、それぞれ自分のやりたいと思う分野を担当して、おさんぽ神保町というフリーペーパーつくります。

忘年会は、 いろんな年齢層のいろんな職業の人が上下なく、お酒を飲み、お話しができるので、職場の飲み会と違う刺激を受けます。 美人の女将さんが日本酒を持ってきてくれました。

お酒は真澄、 酒の肴に、 揚げ出し豆腐、鰆と金目鯛など 料理はいずれも大変おいしい。

最後は、ご飯とみそ汁で締めました。

島田 敏樹

2017/11/16 19:28

「ブラックジャック」手塚治虫著

古本まつりの期間中、昼休み、神保町交差点から九段に向かって靖国通りを歩いていると、小澤書店に 手塚治虫の「ブラックジャック」が並んでいました。 「ブラックジャック」は、1973年から、週刊少年チャンピオンに連載された漫画。天才無免許の外科医が、神技のような手術テクニックで、いろんな患者を救っていくというお話しです。 小澤書店で、「ブラックジャック」はハードカバーの本とチャンピオンコミックスの本が並んでいました。

手塚治虫は、単行本が出るたびに作品を書き換え、収録する作品を自分で選びます。 そのためハードカバーの本とチャンピオンコミックスの本とは収録される作品に違うと、「ビブリア古書堂事件手帖5」で篠川栞子さんが、語っていました。 4巻に「植物人間」が収録されているというチャンピオンコミックスの方を買って帰りました。 10月27日から始まった神田古本まつりは、日曜日の29日は、大雨が降っていて、やっていませんでした。

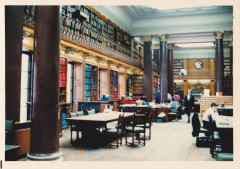

仕方がないので、東京古書会館の古書即売会に行ってみると、1階に机が置かれていて、倉田英之さん×三上延さんの神保町放談の受付をしています。 予約していなくても入れると言われたので、聞いてみることにしました。 倉田英之さんは、R.O.Dの作者、三上延さんは「ビブリア古書堂の事件手帖」の作者です。

R.O.Dは、神保町の住居が本に埋め尽くされる程の読書狂リードマン読子、大英図書館のエージェントで紙使いという特殊能力を使って闘うというライトノベルです。 「ビブリア古書堂事件手帖」は、ビブリア古書堂に古書にまつわる謎を持ち込まれ、その謎を店主篠川栞子さんが解いていく古書店ミステリー。 放談の1つに、ブラックジャックを取り上げられ、 倉田英之さんがブラックジャクで一番感動した作品は「人生という名のSL」、三上延さんは「台風一過」と言っていました。 私は、ブラックジャックの中では「ふたりの黒い医師」が印象的でした。 事故で背骨の骨を折り、一生寝たまま動けないと医師に言われた女性が 「子供に苦労をかけたくない。安楽死をさせてくれ」と医師のキリコに頼みます。 一方女性の子供たちは母を助けようと医師を探し、ブラックジャックを見つけ母を助けてくださいと頼みました。 手術はブラックジャックにとっても一か八かなので、失敗したらキリコに引き継ぐことを約束し手術を引き受けます。

手術は成功し奇跡的に女性は動けるようになりますが、 そんなブラックジャックにキリコは言います。 「生き物は死ぬときに自然に死ぬ。それを人間だけ無理に生きさせようとする。どっちが正しいかね。ブラックジャック」。 キリコが去ったあと知らせが入りました。 ブラックジャックに助けられた女性は、乗っていた病院車がトラックと衝突して子供たちと一緒に亡くなった。 人の運命は決められていて、運命に抗って女性を助けたため、本来死ぬべき運命になかった子供たちまで死なせることになったのではないだろうか

ブラックジャックは叫びます。

「それでもわたしは人を治すんだ。自分が生きるために」

島田 敏樹