2016/12/06 21:37

神田教会―フランシスコ―ザビエルの遺骨

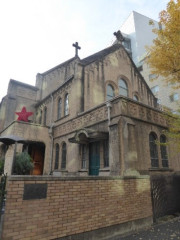

錦華通りを真直ぐに行ったところに神田教会というカトリック教会があります。 聖堂は日本にキリスト教を伝来した聖フランシスコ―ザビエルを捧げる聖堂として、その遺骨が安置されています。 ヨーロッパでプロテスタントが台頭し始め、危機を感じたカトリックが世界各地に布教を広めるためイエズス会を結成します。イエズス会のザビエルは、ポルトガルから、布教のため戦国時代の日本にやってきました。 ザビエルの人柄と布教のため命懸けで遠方から船に乗って異郷の地にやってきた信仰心に心を打たれ信者がどんどん広まっていきます。 更に信者を増やそうと、中国を目指し上川島に行き、病で命を落としました。

遺体はインドのゴアに安置され、10年に一度公開され分骨もされます。2000年にその遺骨が、神田教会に安置されるようになりました。 大学受験の時、年号を語呂合わせで覚えました。キリスト教伝来の年号は「以後よく(1549年)なった」と覚えます。キリスト教はザビエルの伝来後、語呂合わせのようには、必ずしもよくはなりませんでした。 ザビエルの死後、信長・秀吉によって天下統一され戦国時代は終わり、その間ポルトガルとの交易とともにキリスト教は広まっていきますが、事件が起きます。(サン・フェリペ号事件) ポルトガルの後を追ってスペインも日本に来ます。そのスペインの船が遭難に遭い聴取した際、水先案内人が「スペインが広大な領土を獲得できたのは、キリスト教の布教と宣教師のおかげ」と発言「日本もいずれスペインの植民地になるだろう」と挑発しました。

それを聞いた秀吉はキリスト教を禁止します。 秀吉の次の徳川の時代に、新たに台頭してきたプロテスタントの国オランダが日本に来て交易します。オランダは、カトリックの国のスペイン、ポルトガルの植民地政策の危険性を進言し、キリスト教の禁止いっそう強められました。 明治維新後も、キリスト教は禁止されていたため、神田教会の前身はラテン学校として始められます。 明治6年キリスト教の禁教令が解かれ、フランシスコザビエルの聖堂として建てられたのが、神田教会の始まりです。 明治6年キリスト教の禁教令が解かれた後、キリスト教は受け入れられていきました。 キリスト教はその信者を除いては唯一絶対神として受け入れられませんでしたが、538年に仏教が伝来してた時に、神教と共存し、現在では神教が慶事、仏教が弔事とすみ分けられたように、 キリスト教も、キリストの降誕祭をクリスマスとして広く一般に祝われるようになりました。

島田 敏樹

2016/11/23 21:42

錦華公園―リス出没

夏目漱石の卒業した錦華小学校(現御茶ノ水小学校)の隣りに錦華公園という小さな公園が、有ります。 昔、美術学院に通っていたころの松任谷由美さんのお気に入りの場所で、「白い朝まで」で歌われました。 その公園には、得地直美さんの「神保町―モノクロ町画集」に「リスがいるらしい」と書かれています。 錦華公園は都心のビルの谷間にある小さな公園で、周囲には森がなく、森のようなものと言えば、離れたところにある皇居ぐらいです。 もしリスが、錦華公園にいるとしたら、森のある皇居から錦橋を渡って、千代田通りを通り、靖国通りに出て、そこから錦華通りに入り、錦華公園にたどりついたことになりますが、靖国通りの古書店街には、よくぶらぶらと歩いていますが、靖国通りで、リスが歩いているところを見たことなど一度もありませんでした。

たしかに錦華坂の下には、リスの秋の味覚のどんぐりがいっぱい落ちていましたが、 たぶんリスはいないだろう、いたとしても得地直美さんの「神保町―モノクロ町画集」が描かれたときにはいましたが、今はいないだろうと思っていました。 勤労感謝の日に、勤労者の自分に感謝の意味で、マロニエ通り(とちの木通り)のトラテリアレモンで、ランチを食べました。 トラテリアレモンの前身は喫茶レモンで1968年開業です。 マロリエ通りの入り口の駿河台が60年代日本のカルチャラタン(パリの大学地区)といわれた学生街で、パリのシャンゼリエ通りのようにマロニエの街路樹があるマロニエ通りに面した喫茶店だったことから、70年代が窓から見える街路樹が美しいと歌われたガロの「学生街の喫茶店」のモデルではないかと言われた喫茶店でした。 その後、1978年イタリアレストランとして開設されます。 そこでスパゲッティジェノベーゼを食べ、当時を偲び喫茶店時代からあった苺とグレープフルーツのジュースを飲んだ後、錦華坂を通って帰ろうと、マロニエ通りを左に曲り錦華坂を下ります。 錦華公園の前に来ると、、錦華坂の下から、つながって上に伸びている電線を走って来る物陰がみえました。 物陰は途中で止まり、素早く明治大学の方へ消えていきます。よく見るとそれはリスでした。

リスの家族が、まだ錦華公園に残っていないか、錦華公園の中に入ってみました。 錦華公園に入り、見上げると明治大学のリバティタワーが見え、10月中旬におさんぽ神保町の夏目漱石の街歩きで、錦華小学校にお邪魔した時は、まだ青々としていた紅葉や銀杏の葉は、ここのところの冷え込みで赤や黄色に染まっていました。

島田 敏樹

2016/11/15 21:45

神保町―モノクロ町画集

「本屋図鑑」で絵を描かれた得地直美さんが描いたモノクロ町画集「神保町」夏葉社さんを神保町から先行販売中です。 神保町ブックフェスティバルで、夏葉社さんのワゴンに置いてあり、神保町の書店にも並んでいたので、気になっていたので、東京堂書店さんで買いました。 東京堂書店さんは、「神保町」の先行販売を記念して、軍艦Tシャツも販売しています。 軍艦とは、東京堂書店さんの1階のレジの前にある平台で、棚ざしや面陳列の本棚の下にぐるりと話題の新刊本等が、平積みされているのが、船のようなので、そう呼ばれています。 その東京堂書店さんの軍艦が、以前得地直美さんの「本屋図鑑」で描かれたので、記念のTシャツになったのです。 モノクロ画集「神保町」は、2010年から2016年の神保町の風景をモノクロで描かれていました。 神保町の風景を描かれたものに、下田裕治さんが描かれた「神田百景」(第一通信社発行、創栄社/三省堂発売)があります。

1984年から2008年までの間の神田の風景を描かれたものです。 下田さんの描かれた時代はちょうどバブルが始まったころで、神保町もバブルに飲み込まれてしまうのではないかと心配されていました。 その頃の神保町の変化は激しく、そこに描かれた風景はもう見ることができなくなってしまったものもあります。 平成12年(2000年)の神保町再開発で、ロシア料理バラライカ、神保町の洋服屋がなくなり、茶房きゃんどるも再開発したビルの中に移転しました。 駿河台下を少し行ったところにあった大正13年(1924年)頃建設された靖国通りの12連長屋も、今では2連になっています。 俎橋から靖国通りの神保町3丁目に佇んでいた昭和2年(1927年)に建設された九段下ビルも平成24年(2012年)に解体されました。

得地直美さんの描かれた2010年頃からの神保町も、時代の流れと共にゆっくりですが、変化しています。 その時代の描かれた風景も今では見ることができなくなったしまったものもあります。 白山通りにあったスーパーのFjiyaはなくなり、今はドラックストア―になっています。 白山通り側のすずらん通りの入り口にあった床屋さんもなくなり、今では、銀だこになっています。 得地直美さんの描かれた神保町は、失われつつある神保町の風景を記録したものとして、大事にとっておきたいと1冊です。 また、描かれた神保町の風景は、神保町の魅力的な場所の素晴らしい風景を味わいのあるモノクロで描かれているものなので、この本をもってその風景を探しに神保町の街を歩いてみるのも楽しいと思いました。

「神保町」モノクロ町画集 得地直美著 夏葉社は 神保町書店にて、販売中です。

島田 敏樹

2016/10/30 21:53

第26回神保町ブックフェスティバル

10月28日(金)から11月6日(日)までは、古書店のお祭り第57回神田古本まつりが行われています。 10月29日(土)と10月30日(日)は、新刊書店のお祭りの第26回神保町ブックフェスティバルが行われます。 神保町ブックフェスティバルでは、出版社、書店、神保町の飲食店が、ワゴンを出したり、イベントを行ったりします。古本まつりが、主に、靖国通り沿いに露店を出しているのに対し、ブックフェスティバルは、すずらん通り、さくら通り沿いにワゴンを出しています。 おさんぽ神保町も、11月から土日祝日に行っているなぞ解き街歩き「夏目漱石と失われた百年物語」のキットの販売、漱石の缶バッチのガチャガチャ、漱石のグッズ等と神保町銘菓セットのワゴンを出しました。

神保町銘菓セットは、学士会館のミニ月餅・亀澤堂のかんだのかのじ・大 丸やき茶房の大丸焼き・ Tea House TAKANOの紅茶・文銭堂の銭形最中。何れも神保町の名店の名物が入っています。

丸やき茶房の大丸焼き・ Tea House TAKANOの紅茶・文銭堂の銭形最中。何れも神保町の名店の名物が入っています。

すずらん通りの湘南堂書店とまれびとさんの間の通りにテントを張ります。朝、8時15分から、テントを張って準備をしました。 10時半になりパレードが行進しました。

パレードは駿河台下のすずらん通りの方から、白山通りのすずらん取りを通り抜け、白山通りを渡り、さくら通りに消えていきました。 パレードが終わり、書店でなぞ解のアンケートをしていました。 昼休みに、すずらん通り駿河台下交差点には、ニューオリンズのジャズを演奏していました。ワゴンは、本の販売の外、三幸園の焼きそば、揚子江菜館の肉まん、日比谷Barのお酒、神保町ボンディのチキンカレー、如水会館のクッキーなどテレビ雑誌でお馴染みのお店のワゴンが並んでいました。 お昼は、神保町ボンディのチキンカレーと三幸園のもつ煮込みを食べました。

島田 敏樹

2016/10/30 21:49

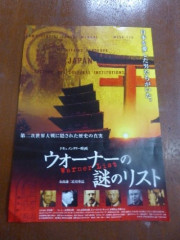

神保町シアターーウォーナーの謎のリスト

10月29日{土}~11月4日(金)に神保町シアターにて、「ウォーナーの謎のリスト」が上映されています。映画は戦災から日本の文化財を守った男ランドン・ウォーナーの映画ですが、神保町を救った男セルゲイ・エリセーエフも関連して出てきます。 10月29日{土}に神保町ブックフェスティバルや神田古本まつりが開催している中、神保町シアターに観に行きました。 初日だったので、映画監督の金高健二さんと、八木書店の八木壮一さん、北沢書店の北澤悦子さんが舞台挨拶をされました。 北沢書店さんは、今は外国書を取り扱っていますが、戦前は国文学を取り扱っていて、日本研究者のセルゲイ・エリセーエフと交流があり、戦後北沢書店さんを訪れたと、北澤悦子さんが語っていました。

八木さんは、神保町を戦災を免れたのはセルゲイ・エリセーエフがマッカーサーに進言したことによるのだ神保町では信じられていましたが、「そんなはずはないよ」という人もあり、「本当はどうなの」と映画監督の金高健二さんにお聞きになったことから、この映画がつくられたとのことです。 おさんぽ神保町で、神保町・漱石フェスを開催するので、その準備のため、セルゲイ・エリセーエフと交流のあった夏目漱石の作品を読みました。 「門」(明治43年作)で、主人公の宗助は散歩のため駿河台下で路面電車を降り、本屋の前を通り、とあり、「こころ」(大正3年作)で主人公の先生の学生時代、下宿から散歩で神保町を通過し、何時もこの界隈を歩くのは古本屋をひやかすのが目的だったと書いています。

セルゲイ・エリセーエフが日本に留学した明治40年(1907年)から大正2年(1913年)神保町は本の街となっていて、夏目漱石はそのことを知っていたと思われ、セルゲイ・エリセーエフも夏目漱石などを通じてそのことを知っていた可能性があります。 映画は、監督の取材と、当時の物語で進行していきます。 パリ万国博で日本文化が気に入ったエリセーエフは日本に留学し夏目漱石の弟子になります。明るい性格から日本人に飛び込み日本と日本人がすっかり好きになりました。ロシアに戻ったエリセーエフは革命に遭い亡命し、アメリカのハーバード大学で教鞭をとります。ハーバード大学でランドン・ウォーナーと親交がありました。 ウォーナーはイェール大学の朝河貫一と日米開戦を避けようとルーズベルト大統領から天皇陛下に対する親書を画策しますが、日米開戦は避けられませんでした。 それでも、日本文化財を保護するためそのリストを作成するのです。

果たしてそのリストや進言により、日本の文化財が守られたのだろうか、文化とは何か、国を維持していくとはどういうことか 考えさせられる映画でした。 映画を見終わり外に出てみると、神保町は神保町ブックフェスティバルや神田古本まつりの後片づけをしていました。 もし神保町が爆撃されていたら、神保町は本の街ではなく、別の街になっていたかもしれないなとおもいました、

島田 敏樹