2016/08/27 18:26

夏目漱石と神保町

夏目漱石没後100年にあたる今年、神保町では、神保町・漱石フェス(街歩きガイドツアー、謎解き街歩きゲーム等)をこの秋開催します。

そこで、神保町の夏目漱石ゆかりの地を歩いてみました。

夏目漱石は、猿楽町の錦華小学校を卒業します。

錦華小学校は、小学校の統合により、現在、千代田区立御茶ノ水小学校になりました。御茶ノ水小学校の前には、夏目漱石の碑があります。

駿河台下から錦華通りを間直ぐ行き、猿楽通りを曲ったところにありました。

その後神田神保町の日比谷高校の前身の東京府第一中学に入学するも、1年で中退し、文学に興味を持ち千代田区三番町の二松学舎で漢学を学びました。

兄に「文学は職業にならぬ」とさとされ、二松学舎を中退し、大学予備門(のちの東大)に入学するため、神田駿河台の成立学舎に入学し英語を学びます。

成立学舎は現在のアテネフランセの近くにありました。

アテネフランセは明大通りを御茶ノ水駅に向かって歩き、明大アカデミーコモンを左に曲り、マロニエ通り(とちの木通り)を真直ぐ、行ったところにあります。

明治17年(1884年)に、夏目漱石は、神田錦町3丁目の大学予備門(のちの東大)に入学しました。

大学予備門が本郷に移されたその跡地には、現在旧7帝大の同窓会の会館である学士会館が建てられています。

入学時、夏目漱石は、猿楽町に下宿していたことから、その近くの小川町に小説「坊っちゃん」の主人公は、下宿し、当時小川町に間借りしていた東京物理学校(現東京理科大)に入学する設定になっていました。

正岡子規と知り合ったのもこの大学予備門です。

大学予備門を卒業した夏目漱石は、帝国大学文科大学英文科に入学します。

入学後、漱石は眼病を患い、井上眼科病院に通います。その病院の待合室で、背のすらっとした細面の美しい女性と初恋をしました。

その井上眼科病院は御茶ノ水駅の東口から聖橋の通りに出て右側にあります。

漱石はその女性と大学を卒業したら結婚してもいいと思っていましたが、女性の母親が漱石を根ほり葉ほり探り、「頭を下げて頼みに来い」と言われ嫌気がさして松山で教師になったと後年語っていました。

大学を卒業して、正岡子規の故郷の松山で中学の教師になった後、熊本の第五高等学校へ転任します。その後イギリスに留学しました。帰国後、東京帝国大学文科、明治大学予科の講師になり、「吾輩は猫である」「坊っちゃん」等を書き、朝日新聞社への入社し、「虞美人草」「三四郎」「それから」「門」「こころ」等を連載しました。

「こころ」は、大正2年(1913年)古本屋として神保町に創業した岩波書店の創業者岩波茂雄さんが、大正3年「出版業を始めたいので出版させてくれ」と、夏目漱石に頼み、岩波書店から出版されます。以後岩波書店は出版業を始めていきます。

岩波書店は、神保町交差点付近にある現在の岩波ブックセンターにありました。

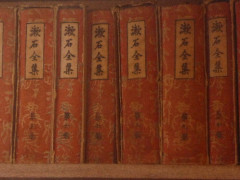

夏目漱石の死後、その全集は岩波書店で出版しました。岩波書店は、夏目漱石の死後100年に渡り漱石の全集を出版し続けます。

今年の12月にも漱石全集を刊行する予定だそうです。

島田 敏樹

2016/08/13 18:31

ニコライ堂

夏目漱石の「それから」で、代助が、友人の平岡にニコライ堂の復活祭の話をしていたのを読んでニコライ堂に行ってみたくなりました。

ニコライ堂は、正しくは日本ハリスト正教会東京復活大聖堂と言います。

エルサレムに始まったキリスト教は、ローマ帝国に広がりカトリックとなり、それに抵抗するプロテスタントに分かます。他方で、キリスト教はアジア、ギリシャにも広がっており正教会と言われていました。

その正教会を日本に初めて伝えたのが、ニコライです。

ニコライは、ロシアの神学校で、「日本幽囚記」読んで、

そこに書かれていた高田屋嘉兵衛の人柄にうたれ、日本に行くことを志します。ロシア領事館付の司祭に志願して、北海道函館に行きました。日本に来たニコライは、ニコライさんと言われ日本人に親しまれるようになります。

ニコライが、日本に来たのは明治維新前の文久元年(1861年)です。幕末のその当時函館にも攘夷志士がうようよしていました。沢辺琢磨もその一人でした。

神田岩本町2丁目は、神田祭りの時の町名は、神田松枝町といい、神田祭りで唯一の山車がでる町会です。その神田松枝町のお玉ヶ池の傍に北辰一刀流を編んだ千葉周作の玄武館があり、その千葉周作の弟の定吉の道場に坂本龍馬が江戸で剣術の修行に出ていました。その頃龍馬のいとこで江戸で剣術修行をしていた沢辺琢磨が酔った勢いで、拾った金時計を質に入れてしまいます。

事が露見して、切腹されそうなところを坂本龍馬が逃がします。

江戸から逃げて、沢辺琢磨は函館にやってきました。沢辺琢磨は函館でニコライを斬ろうとしますが、ニコライの話や人格的雰囲気に触れ、逆に洗礼を受けて日本人初の司祭になります。

ニコライの家には、海外へ脱出しようと函館に来ていた新島襄がニコライに日本語と日本文化を教えていました。

そんな新島襄の海外への脱出を沢辺琢磨が助けます。

新島襄は、数年前NHK大河ドラマの「八重の桜」の新島八重の夫です。神田錦町3丁目に生まれ、学士会館の南側に新島襄碑があります。後に同志社大学を創立しました。

そのため、同志社大学は毎年新島襄の誕生日の2月12日に学士会館の碑の前で碑前祭を行っています。

新島襄から、日本語や日本文化を習ったニコライは、一端帰国し財政的基盤をつくった後に、神田駿河台にニコライ堂をつくりました。

この神田駿河台のニコライ堂の建設には沢辺琢磨は尽力します。

ニコライ堂はロシア人シチュルーポフの設計の下、英国人ジョサイア・コンドルによって、明治17年(1884年)に竣工します。

ニコライ堂に行くには、駿河台下から明大通りを御茶ノ水駅の方に行き、日大理工学部の手前の駿河台道灌道を真直ぐ行き、太田姫神社を左に曲り、池田坂を上って行きます。

池田坂のニコライ堂の隣りは昔中央大学があり、この坂は学生で溢れていました。

昭和55年3月中央大学は、多摩に移転し、今では中央大学駿河台記念館になっています。

池田坂をさらに真直ぐ行き、御茶ノ水東口を突き抜けると聖橋に出て、聖橋の右手の井上眼科病院があります。

夏目漱石の独身時代この病院の待合室で、背のすらっとした細面の美しい女性と初恋をします。

この井上眼科病院を通り過ぎ右に曲るとニコライ堂の入り口がありました。

入口から聖堂の左側に事務所があったので、そこに入り売店で「正教会の手引き」を買って、聖堂の拝観の受付はこちらかと聞くと、聖堂の中だといわれ聖堂に入りました。

聖堂の受付で300円払うとロウソクとパンフレットを渡され、ロウソクをロウソク立に立て、聖堂内を見ると、ビザンティン様式の大ドームです

モスクワの赤の広場の聖ワシリイ大聖堂もドームなので、「ドームが正教会の特色なのでしょうか」とガイドさんに聞くと、

「ドームは神父や讃美歌等の声が建物全体に聞こえるようつくられたもので教会の様式ですが、正教会が思いついたものです。」と言われました。

荘厳な空気を感じる大聖堂から外に出ました。

ニコライ堂が建った後、日露戦争が起き、迫害を受けますが、ニコライは帰国せず踏みとどまり、その後生涯ロシアに帰ることなく、明治45年(1912年)日本でなくなります。

ニコライが死亡した後、その翌年の大正2年(1913年)に沢辺琢磨は後を追うように亡くなりました。坂本龍馬によって助けられた命を、龍馬より長く生き、天寿を全うします。

ニコライ堂は大正12年(1923年)関東大震災によって倒壊しますが、昭和4年(1929年)岡田信一郎氏によって復興しました。

その後、ニコライ堂は、戦災を免れ、周辺が再開発により、高層ビルが建てられる中、高層ビルに埋もれるように佇んでいます。

島田 敏樹

2016/08/07 18:35

「それから」夏目漱石著

「三四郎」の次に「それから」を読みました。

「それから」の主人公代助は、明治42年の小説発表時に30歳ですから、明治2桁生まれの設定です。

「坊っちゃん」が明治維新前の江戸っ子、「三四郎」は代助より若いのですが熊本の高校から出てきて「頭は明治元年だ」と言われていたのに対し、代助は明治以降の西洋の個人主義にどっぷりつかって育った世代でした。

明治維新前に生まれた代助の父親世代から見れば、代助は戦後世代、新人類、ゆとり世代と言われる世代です。

代助は、毎朝紅茶を飲み、丸善から取り寄せた洋書を読み、西洋音楽や歌舞伎を見に行き園遊会にも行きます。

甥の誠太郎と野球の相手もしています。

野球は、東京大学の前身の開成学校のアメリカン教師ウィルソンが明治5年1872年に初めて伝えられました。開成学校のあった学士会館の脇に碑があります。

「それから」の発表当時、プロ野球はまだ始まっていませんが、早慶戦が行われ、明治41年(1908年)に日米野球が行われました。

その一方で明治維新前からあった国技の相撲も、回向院で行われていたのが、常設館(国技館)が明治42年にできます。

また代助は、神田のビヤホールでビールを飲みます。

ビヤホールは明治32年(1899年)銀座にできた「恵比寿ビヤホール」最初ですが、神保町のビアレストラン「ランチョン」も明治42年に創業していました。「それから」が発表された時代には神田にもビヤホールができていたのでしょう。

そんな代助に儒教の教育を受けた代助の父親は、「自分だけを考えず、世の中、国家、人のために何かをするのが国民の義務だ」といいます。

これに対して西洋の個人主義に感化された代助は、儒教によって行動を決めるのではなく、行動は自分が自然な気持ちで決めていくのだといい、生活や家族のために働くのは誠実ではない、といって職に就かず、親や兄の援助で生活していました。

ある日、代助の友人平山が妻と上京します。平山の妻三千代は代助は愛していましたが、友情から平山との結婚を仲介した女性です。

平山と三千代が上京し、宿をとったのは裏神保町です。

裏神保町は現在の靖国通りです。靖国通りは現在大通りですが、当時は、すずらん通りが、大通りで表神保町といわれて今とは逆でした。

大正2年の大火事によって、現在のような形になります。

上京した平山に代助はニコライ堂の復活祭の様子を語ります。漱石は、弟子の小宮豊隆が見に行ったのを聞いてこのくだりを書いたと言われています。小宮を復活祭に誘ったのはロシア生まれの留学生セルゲイ・エリセーエフ。第二次大戦中マッカーサーに神保町を爆撃の目標から除外するよう進言したといわれた男です。神保町を愛する人がこの時代もいたのですね。

代助は、父の恩人の多額納税者の娘と家のため、父の会社のため結婚するよう勧められます。

三千代との愛が再燃した代助は、家、友の信頼、社会の掟に反しても、自分個人の自然な意思に従い、父の進める結婚を断り、三千代との結婚を選びました。

その結果、親、兄弟、友、社会から疎外され、代助は、生活や家族のため職を探すことになります。

西洋文化と日本の古い文化が混在する明治の時代に、代助は西洋的個人主義を選び、古い日本の社会とぶつかります。

漱石の作品は「門」「こころ」と進み、西洋的個人主義を選んだ主人公は、日本の古い社会とぶつかり悩んでいきます。

定本 漱石全集 岩波書店 2016年12月刊行予定

島田 敏樹

2016/07/30 18:42

松栄亭

松栄亭に夏目漱石が食べたという「洋風かき揚げ」を食べに行きました。

松栄亭は神田須田町1丁目にあります。

松栄亭のある神田須田町1丁目と淡路町2丁目の界隈は、昔、連雀町といわれ、まつや、竹むら、ぼたん、いせ源、藪蕎麦等趣のある老舗名店がある地域です。

連雀町の名前の由来は、商人が品物を背中に背負う用具の連雀造りの職人が集まった町だったことから付けられました。連雀町は職人の街でした。

神田は、小川町交差点を超えて、東と西とでは気質が違うと言われています。職人の街として、江戸から続いてきた街と、明治維新後、学生の街としてできた西の神保町とは同じ神田でも、違うのでそのように言われるのでしょう。

松栄亭に行くために、神保町の靖国通りを真直ぐ須田町を目指します。

例年よりも遅い梅雨明けが宣言されて、暑い7月30日に靖国通り沿いを神田須田町に向かって歩いて行くと、本郷通りとぶつかる小川町の交差点に、涼しげに鳴っている風鈴がつるされていました。

小川町の交差点を超えてさらに靖国通りを進み、須田町の外堀通りを超えて、りそな銀行を曲ると松栄亭が見えます。

松栄亭につくと、懐かしい洋食屋さんの店構えでした。中に入ってメニューを見ると、洋風かき揚げ、ハヤシライス、カレーライス等があります。

カレーライスは、以前注文しました。懐かしい味がします。明治41年発表された夏目漱石の「三四郎」にでてくる本郷通りの淀見軒のライスカレーもこういう味がしたのではないだろうか。

今回はハヤシライスと洋風かき揚げを注文しました。

店内を見ると、数年前、TBSテレビで放送された「天皇の料理番」のポスターが貼ってありました。

「天皇の料理番」は明治生まれの秋山徳蔵が西洋料理の料理人になるため、福井から東京に出て天皇の料理番になる物語です。

ポスターには秋山徳蔵役の佐藤健さんと徳蔵の妻役の黒木華さんのサインがありました。松栄亭の3代目が、昔、宮内庁の秋山徳蔵の下で働いていたことがあり、その関係で2人はTBSの「ぴったんこカンカン」という番組で訪問し、ハヤシライスを食べたそうです。

ハヤシライス発祥は、秋山徳蔵が宮廷で創作し広まったという説があります。その秋山徳蔵の下で働いていた先代から引き継がれたハヤシライスを食べてみました。

ハヤシライスを食べ終わると、洋風かき揚げを持ってきてくれました。

洋風かき揚げは、ドイツ系ロシア人のフォン・ケーベル博士の教え子の夏目漱石と幸田延子(幸田露伴の妹)が、お屋敷を訪問した際、博士のコックだった初代が「何かめずらしいものをすぐにこしらえてください。」と言われ、ありあわせの材料で作り、好評だった料理です。

明治40年に松栄亭を開業した時に「洋風かき揚げ」が、正式メニューに加えられました。

豚肉とねぎを小麦粉でつなぎ合わせて、衣をつけてあげてあります。 辛子とデミグラスソースをたっぷりかけて食べました。衣の中は卵がいっぱいの小麦粉の中に細かく切った豚肉とねぎが入っています。

洋風かき揚げを食べてお腹いっぱいになり、お会計を済ませて、お店を出ました。

お店を出て、靖国通りに出ると、浴衣をきた女性の二人づれが、下駄を鳴らして歩いていました。

今日は隅田川の花火大会です。

島田 敏樹

2016/07/16 18:51

「カレーの奥義」刊行記念トークイベントー共栄堂

三省堂書店神保町本店で行われる「カレーの奥義」刊行記念トークイベントに共栄堂店主宮川泰久さんが出るということで、明治大学の「カレー探訪講座」で知り合った仲間と聞きに行きました。

宮川さんと対談するのは、「カレーの奥義」の著者で「カレー探訪講座」で講師もされていた水野仁輔さんです。

宮川さんは通常こういう対談は断っているそうですが、神保町のイベントだからということで引き受けられたそうです。

共栄堂さんは、大正13年(1924年)に神保町で創業して、今年で創業92年になります。宮川さんは、「ここまで、お店を続けてこられたのも、本の街神保町のおかげですので、神保町には頭が上がらないのですよ。」と言われていました。

宮川さんの神保町に対する深い愛情を感じます。

共栄堂のカレーは味にこだわりがあるので辛さは一定で、一度食べたらくせになる味です。その味は、宮川さんは創業の時から変えていないと言っていました。作り方は、3代目として宮川さんが入ったときに大きく変えてますが、お客さんには味が変わったと気づかれないようにしていると言われました。

水野さんは、それだから長く続くんだと言われていました。

宮川さんは、共栄堂のポークカレーとエビカレーとビーフカレー、タンカレーそれぞれカレールーを具に会うように変えていると言われました。ルーは同じと思ってポークカレーしか食べていなかったので、びっくりしました。

そこで、カレー探訪講座の仲間とイべントが終わってから、食べに行って確かめてみることにしました。

共栄堂についてみると宮川さんの対談イベントの帰りに共栄堂でカレーを食べに来ている人が押し寄せたのか、席は満席で、席が空くまで外で少し待ちました。

しばらくして、「席が空きました。」ウエートレスさんに言われたので店内に入りました。店内に入ると宮川さんが戻ってきています。宮川さんがトークイベントのとき、おいしそうに話されたエビカレーが「 まだありますかね」と聞いてみると、

「何とかします。」と言ってくれたので、

エビカレーを注文しました。食べてみるとポークカレーと全然違いルーがエビの味のするカレーでした。これは全種類を食べてみるべきだなと思いました。

食事を食べ終わり、お店を出てカレー探訪講座の仲間と再会を祈って別れました。カレー探訪講座は今日で終わりです。

島田 敏樹