2023/04/28 15:00

4年ぶりの開催!第34回 本の街 神田 すずらんまつり

4年ぶりの開催!

第34回 本の街 神田 すずらんまつり

小雨決行

2023年5月27月(土)11:00~17:00

場所:神田すずらん通り

今年で34回目を迎える神田すずらんまつり。

中央舞台からはマーチングや吹奏楽のにぎやかな音色。

読み聞かせや水彩画など文化の街にふさわしい催しが目白押しです。

≪すずらんくじ≫

限定300枚!

すずらん通り商店街特製

すずらん日本てぬぐい他が当たる!

抽選時間 13:00~、15:00~

会場 神田すずらん通り 中央舞台

≪中央舞台≫

11:00 マーチングバンド

[出演] お茶の水小学校

11:30/13:50 フラメンコ

[出演] 神保町フラメンコの会

12:15 吹奏楽コンサート

[出演] 共立女子大学吹奏楽団

13:30 ゆびぶえミニコンサート

[出演] ゆびぶえ倶楽部

14:15/16:00 ニューオリンズジャズ

[出演] Suzuran Street Jazz Band

≪おはなし会≫

こども向けおはなしユニット『ねぎかぉ』が参加型おはなし会を上演。

『語り屋さおりん』は紙芝居や楽しいお歌、『絵本の国の音あそび』ではリトミックで踊って遊んじゃおう!

[出演]

11:30 ねぎかぉ

12:30 語り屋さおりん

13:30 絵本の国の音遊び

14:30 語り屋さおりん

15:30 ねぎかぉ

≪体験広場≫

・似顔絵

・千代田平和村

・水彩画教室

2023/04/28 00:00

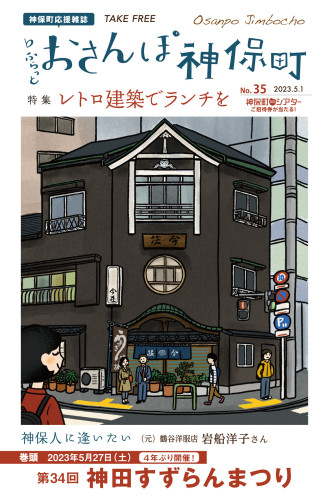

おさんぽ神保町35号できました!

神保町ファンのみなさまお待たせいたしました!

おさんぽ神保町35号、5月1日発行しております。

今号も変わらずのご愛読をよろしくお願いします。

35号 2023年 5/1発行

配布場所はこちら!

〈読者プレゼント〉

神保町シアターご招待券をペアで10組20名様

神保町シアター【http://www.shogakukan.co.jp/jinbocho-theater/】

〈読者優待〉

Hair Lounge THEORY、CO-WORKING&JAZZCLUB EXPRESSION、から素敵な特典!

〈内容紹介〉

・特集 レトロ建築でランチを

・神保人に逢いたい (元)鶴谷洋服店 岩船洋子さん

・沢野ひとしの神保町から中国大陸へ 第7回 麗江にてトンパ文字と対面

・神保町の襷を追って 大和屋履物店

・帰って来た!のんべえ古書店主の「ちどりあし神保町」 萱

2023/04/01 09:51

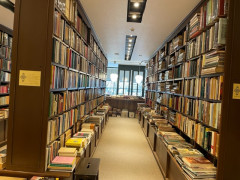

「ようこそ本の街、神保町へ!」 No.15 @ワンダー

今回紹介するのはSF、映画、ミステリー、サブカルチャーなど趣味・芸術関連書籍を扱う@ワンダー。取材に応じてくれたのは社長の鈴木宏氏(66歳)。2001年に神保町で本店を構え、今年2月にパチンコ人生劇場跡地の120坪という広いスペースで新しい店舗をオープンした。開業は1986年新宿、早稲田大学の近くで自身の持っていた本、漫画を中心に貸本屋を始めたころに遡る。その後高円寺に場所を移したが、80年代終り頃、若者の間にバンドブームがあり、邦楽ロックという言葉を考えてロックを中心に音楽の店をやったらいいかな、という手応えがあったという。高円寺からどこにお店を出したらいいかと考えていたところ、最初は新宿を考えていたが、たまたま神保町をぶらぶらしていたらこういう店が空いているよ、という声が掛かり、ここでやってみようと RB(アールビー)という店をはじめた。洋楽、邦楽ロック中心の音楽、映画、スポーツ、サブカルチャー全般、車、そして当時はアイドル写真集ブームもあって非常に繁盛したのだそうだ。

その後サブカルチャーで扱っていたそれまでとは違う映画、ミステリー、SFなどの分野に乗り出すタイミングで店名を“@ワンダー”と変えることに。命名はその頃のスタッフが考えたそうだが、その由来はアット“@“はインターネットを使いますよ、という意味。ワンダーは”センス・オブ・ワンダー“から。それとある年齢以上の人は知っている「アッと、驚く為五郎」という古いギャグも絡んでいるのだとか。

他の古書店に比べ広い店舗で営業をしている理由をたずねると、テーマのない中古本大量出版のうえに成り立っている大型店とちがい、テーマのあるお店でお客さんに来てもらってゆったり楽しんでもらいながら本を選んでもらうというお店を神保町につくりたかった。元々の本店の方は今までのある分野のコレクター、お客さんもいて一定の広さはあるけれども1~3階と分かれているし、扱うテーマも二つ三つでなく古書全般にしたいと思っていた。今まで扱っていなかった哲学、人文関係を集めて多くのお客様にきていただいて神保町に賑わいを取り戻せるようなお店になりたい、と鈴木氏は語る。ここ本の街、神保町には書店だけでなく大手出版社も建ち並ぶ。しかしコロナを経て出版社で働く人たちの勤務もリモートが当たり前になっているのだそうだ。以前は神保町の古書店を支えてくれていたそういう人たちも、リモートになるともう来なくなる。新たな古書ファンの人たちに来てもらわないと成り立たないのでは、と鈴木氏。おそらく他の多くの書店関係者も同じ気持ちを抱えているのではないだろうか。

新しいお店に来て見るだけで楽しい、興味をもってもらう、そうした思いでオープンした新店舗。来店するお客さんも女性、カップルなど今まで古書店に来ていなかった人たちも目立つという。特に20代くらいの若いお客さんも多いという感触だ。なぜそうかというと電子マネーの利用が多いからだとか。(実際若い世代ほどスマホ決済が多いという調査結果もある)

時代のながれはネット、バーチャル空間という方向にシフトしているように見える。しかし、ネットだけでは完結しない、リアル書店の存在の必要性をとてもわかりやすく表現してくれた。「〇ックオフに行くか?神保町に来るか?」「Amazonで検索するか?神保町で探索するか?」ネットはひとつものを目的にして検索することには優れているが本屋には本が沢山ならんでいて自分の興味がある分野の棚を見て、またはスタッフと話しをして新しいものを発見したりすることができる。そうだ、本との出会いは知的好奇心をくすぐる楽しみでもあるのだ。そういう場所として残っていくという実験店になれば・・・そうした思いも語ってくれた。

※書籍の写真は大人も楽しめる新刊絵本

最後に一言

いつ来ても楽しく、見るだけ喜んでもらえるお祭りのような催事空間にしたいと思っています。是非足を運んでください。

・・・@ワンダー、鈴木さんありがとうございました!

取材日 2023.3.22 ライター:みずも

2023/03/07 14:47

「ようこそ本の街、神保町へ!」 No.14 北澤書店

今回紹介するのは洋書専門の北澤書店。取材に応じてくれたのは社長の北澤一郎氏(68歳)。創業は祖父の弥三郎氏。滋賀県の出身で18歳のとき東京に出て神保町の書店で修業、1902年(明治35年)に独立開業。露店での商売もやっていたという。英米の洋書専門で知られる同店も当初は和漢洋の書籍を扱っていた。明治後半から大正、昭和と日本が海外に出る拡張期、書物は海外の情報を知るきっかけとなる。またその反対に海外も日本の情報を知りたがっていたという時代背景もあった。1920-30年代の目録をみると、今では100年前の書籍もその当時は新刊でまだ日本にはそれだけのものをつくる国力がなく、とても高価な買い物。それでも学術振興のためには必要ということで仕入れていったのだと。大学に大量の本を納めるというのがその時代のビジネス拡張のエポックメイキング。日本国内だけでなく戦前は東京、京都などの帝国大学系列で満州、朝鮮、台湾といった広く海外(当時は日本)の大学にも納品したのだそうだ。やがて戦争が終わり、戦後しばらくは開店休業状態だった。そして1955年、北澤書店にとって大きな節目を迎える。お茶の水女子大学、都立大学で英文学の教鞭をとっていた一郎氏の父、龍太郎氏が祖父からの頼みで二代目として書店を引き継ぐことに。その頃大学の助教授で将来の教授のポストも約束されていた龍太郎氏にとっては迷った末の判断だったという。しかし、本好きでもあった父は総合的に鑑みて英文学、洋書専門店にすることを条件に引き受けたのです、と北澤氏。日本が戦争に負けて戦後10年、在庫目録復刊第一号を出して北澤書店を洋書専門店として公表。当時洋書を専門にやっていたのは丸善、紀伊国屋などが中心であまり多くなかったが、小回りを利かせ海外の出版目録を見て内容を研究しながら日本に合うもの、これから必要になるものを学者ならではの視点で研究、分析、予測し、同業者がなかなかできないことをやって伸ばしていった。英語で商談をこなし、海外の重要人物とも会いながら自分のビジネススタイルをアピールした。学者出身ということでも知られ海外の出版社や大学との信頼関係も相当あったと思う、と話す。その龍太郎氏も1982年、今の本社ビルの建設中に他界した。学者から商売人に転身して洋書専門書店を作り上げ、その集大成としての本社ビルの建築に力を注いで奔走していた矢先のことだった。その翌年完成した北澤ビルは1Fが新刊洋書、2Fが古書洋書としてオープン。神保町の書店街のなかで洋書専門店としてのあゆみを重ねていく。

そして時代がながれ、再び大きな転機が訪れる。Amazonの進出による輸入販売の一大変革である。それまで洋書販売は総代理店がいてそこから国内仕入でまかなえたがインターネットの普及により産地直送販売が始まったのだ。わずか5年程の間にその波が広がり、北澤書店にとって大きな影響を受けた。2005年に1階で営業していた新刊洋書部の閉店を決断し、18名ほどいた社員全員が退職することに。その後1階はテナントに貸し出し、2階をこれまで通り古書店販売という形態で現在に至っている。

商売にはいろいろな変遷がある。2022年の統計では全国の書店数は8642店で毎年その数は減少傾向にあるとされ、一方の古書店は組合傘下で2300店余り。書店の存在はその街や都市の文化レベルを表す指標ともいわれ、私たちみんなが大事に支えなければという思いがますます募る。

最近の神保町の古書店街にSNSを介した新しい書店が登場していることなどについて感想をきくと、「これだけ厳しいといわれる業界に関心を持って入ってくる、それ自体がすばらしいことだと思うし、結果はどうなるかわからないがチャレンジできる場であることがその場所の魅力。新しい事業者が現れてきて浮き沈み、入れ替えはあるかも知れないがそういうことが繰り返されて面白い街になっていくのではないかと思う」と北澤氏。後進へのメッセージについて尋ねると、「若さは魅力、自分がまだ若いときはそういうことには気づかなかった。人生はそういうものなのかな。体も動くし、いろいろなことも考えられる。神保町新規参入の店も老舗と呼ばれる店もお互いに刺激し合って若いパワーが街を造っていくと面白いんじゃないかな」・・・時間は誰にも当たり前のように過ぎていく。出来るときに出来ることをやる。何でもチャレンジして突き進んでいってもらいたい、という若い人たちへのメッセージとして響いた。

・・・北澤書店、北澤さんありがとうございました!

2023/02/18 15:42

サイトリニューアルについて

いつも「おさんぽ神保町」をご覧いただき、誠にありがとうございます。

本サイトは2023年2月18日をもちましてサイトリニューアル、サーバ移転を実施しました。

それに伴い、最長で2月21日頃まで

・サイトの表示

・メールの送受信

に支障が出る場合がございます。

サイトが表示されない場合は、しばらく時間をおいてからアクセスをお願いいたします。

また、数日経ってもメールの返信がない場合などには、大変お手数ですが、03-6315-0184 までお電話をお願いいたします。

不在の留守電にメッセージを残していただければ折り返しお電話いたします。

なお、サイトの各ページについて、新サイトではURLが変更となっております。

古い記事についても掲載を終了しております。

お客様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い申し上げます。