2023/08/12 09:37

この秋4年ぶりに神保町ツアーを再開します

この秋に4年ぶりに神保町ツアーを再開します。

奮ってご参加ください。

※最新の空き状況は詳細ページよりご確認ください。

~関東大震災から100年~『神保町レトロ建築さんぽ2023』

詳細 https://helloaini.com/travels/4826?prcd=xWgL

9月23日(土)

10月21日(土)

11月18日(土)

学士会館でランチ、今回特別に会館スタッフによる館内ツアーも体験できます。

『夕暮れの神保町路地裏さんぽ』

詳細 https://helloaini.com/travels/5907?prcd=xWgL

9月16日(土)16:00

11月25日(土)15:00

2時間程度を予定。ツアー後、希望者は梅の湯に入れます。また希望で路地裏の店で飲めます。

2023/07/11 18:53

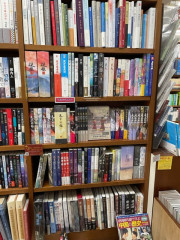

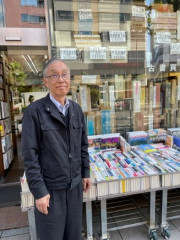

「ようこそ本の街、神保町へ!」 No.18 内山書店

神保町に百年以上の歴史をもち日中友好の懸け橋となった書店がある。街の目抜き通りでもあるすずらん通りのほぼ中央にある内山書店がそうだ。取材に応じてくれたのは営業部課長の高橋美千代さん。写真は現社長の内山深さん(51)。その創業は1917年、中国・上海で目薬の行商していた内山完造氏が妻の美喜氏と共に自宅玄関先で日本から本を取り寄せて現地の日本人に売っていたのが始まり。後に上海で随一の日本書店に成長、1935年には完造氏の弟の嘉吉氏が東京の世田谷で中国から書籍を取りよせて中国専門書店を開く。その後1968年に学生が多いここ神田神保町に移転。1Fは中国の語学、歴史、政治、経済、現代文学、旅行・地図など、2Fは中国の古典文学、芸術、武術CD/DVDほかタイ、インドネシア、ヴェトナム、韓国、インドなどのアジア諸国に関する書籍、3Fは中国・アジアの古書が置かれている。主な顧客は中国関係の研究者、それを専攻している学生で大学、図書館関係者だという。また中国からは政治的にセンシティブなものなど自分の国で手に入りにくい書籍も研究目的で探して購入している人もいるという。中国に企業が進出していることにともなってビジネス書の需要もある。更に近年はアジアカルチャーに興味のある人が増えてきているのだそうだ。店内の書棚には中国の書籍の日本語版、日本の書籍の中国語版がならぶ。中国でも日本コミック、小説、SF、ミステリーなどのコンテンツは人気がある。高橋氏に今の売れ筋を聞くと、輸入書でもやわらかなもの、コミック類、現代小説という回答が。中国でもメディアミックスが流行っていて小説をコミカライズしたりドラマ化して若い人向けにコンテンツ化している。日本で中華系のドラマを見てファンになった人が原書にチャレンジしている姿もあるのだという。

中国でも有名な書店

今年の春頃からコロナでしばらく足が遠のいていた中国からの客も増えていると高橋氏。内山書店はその名が教科書に出ているくらい中国でも有名な書店だ。内山完造氏は日中文化人と交流を持っていたとされているが中国文学界に大きな足跡を残した作家である魯迅と親交があったことも大きい。当時の軍閥政府に目をつけられ、上海に逃れていた魯迅が内山書店を訪れていたことから関係が深まっていった。中国からの旅行者が日本に来たら内山書店に来てみたかったという記念来店も多いそうだ。人通りの多いすずらん通りに店をかまえ、ショーウィンドーをみながら中国のことと関係なくふらっと訪れる人もいる。こうした書店があるのだということを知ってもらうとともに神保町をもっと面白い街だな、と思えるようアピールできれば、と最後に内山社長が語ってくれた。

内山書店、内山さん、高橋さん、ありがとうございました!

取材日 2023.7.4 ライター:みずも

2023/06/07 13:18

「ようこそ本の街、神保町へ!」 No.17 山田書店

神保町を歩いていると画廊のような書店をみかける。今回紹介するのは江戸時代の浮世絵から現代アートまで、アートの専門店の山田書店。昨年2022年に店舗改装を行っており、同店についてはホームページを参照されたい。浮世絵・版画・美術書の専門店 山田書店美術部:古書の街 神田神保町 (yamada-shoten.com) ART BASE 山田書店 (artbase-yamada-shoten.com)

神保町駅を降りて交差点から靖国通りを駿河台下方面に少し歩いた表通り沿いに同店がある。今回1Fから3Fを取材させてもらった。お店には国内外の博物館関係者、コレクター客が訪れ、アフターコロナで外国人の方もだいぶ多くなったという。フロアごとに展示をかえた商品が並んでいる。

1F 美術関連書籍、現代アートのフロア

店頭には通りすがりの人たちが気軽に手に取ってみられる版画や浮世絵のカード、子供の図鑑、絵本などが目を引く。さらに店の中に入ると画集、展示会カタログなどの美術書が並んでいる。同フロアの現代アートは“猫おし”。いろいろな猫の絵画がたくさんおかれていて、猫好きの人はしばらく店の中をながめているだけでも楽しめる。

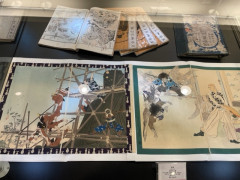

2F おもに浮世絵のフロア

落ち着いた雰囲気のフロアの真ん中にはショーケースがあり、中に色鮮やかな浮世絵が展示されている。浮世絵は江戸時代に庶民の間で流行して幕末以降にパリを中心としたヨーロッパで日本を代表する美術として評価されたという歴史をもつ。美術館に来た感覚で昔の庶民の文化をあじわいながらお目当ての作品が探せそうだ。

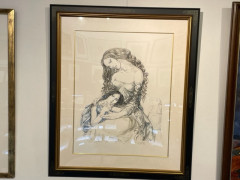

3F 国内外作家の絵画、版画のフロア

3階はまるで絵画の個展を見に来た気分を感じさせてくれる開放的なスペースだ。国内外の作家の現代アート作品が壁一面に飾ってある。少し目を横にやると現代風にデフォルメした写楽の絵の展示も。素人目にも楽しめる作品も展示されている。

アートを暮らしに取り入れて楽しむ人は最近増えてきているように思う。同店ではオンラインストアも行っており、より多くの作品が見られるし、ネットにない商品も店頭で直接見ることができるという。

アートのことは多くを語るより“百聞は一見にしかず”だ。是非同店に足を運んでみては。

・・・山田書店さんありがとうございました!

取材日 2023.6.3 ライター:みずも

2023/05/16 19:44

「ようこそ本の街、神保町へ!」 No.16 悠久堂書店

“その好むところを見て、以ってその人を知るべし”趣味をみればその人がわかるというよく知られた格言だ。今回紹介するのは料理、美術カタログ、山岳、動植物など趣味の書籍を扱う悠久堂書店。取材に応じてくれたのは3代目店主の諏訪雅夫氏(73歳)。社長は息子で4代目の雅也氏が継いでいる。創業は大正4年、長岡出身の雅夫氏の祖父の代に遡る。山の本は60年、動植物は50年、料理関係40年、展覧会カタログ20年、書道10年と様々なジャンルを長きにわたり取り扱ってきた。

店内は1階に料理本や美術展図録と書道本が、2階には山岳関係、動植物の本、技術書、山の雑誌のバックナンバーが並ぶ。主な顧客はリタイアされたシニアが多いというが、書道だと大東文化大学や二松学舎大学といった若い学生さんも来るそうだ。趣味は昔やっていたけれど、年をとってもう一度始めたいといった人も訪れるという。シニアの生活いききナビ2023年版によるとシニアの趣味ランキングには、旅行、ガーデニング、ボランティア、登山、読書や映画鑑賞といったものがあがる。「私は料理書を、娘は書道の本を扱っています。」と雅夫氏。趣味をもつということで人生がもっと豊かになる。趣味は自分が楽しむだけでなく、交友関係やコミュニティが広がり、認知症やうつ病の予防にもなるという。人生が長くなるにつれ仕事以外にどう時間を使うか、多くの人が関心を持ってこれから趣味に向き合うことになると思う。

世界中の人たちが神保町へ

日本の古本屋 / 全国900店の古書店が出店、在庫600万冊から古書を探そう (kosho.or.jp)

のメンテナンスもこれからの課題だ。ネットの世界は進化していくがどう使っていくかという提案はこれからのデジタルネイティブ世代の人たちにも期待がかかる

神保町で書店の新規参入は基本的にウェルカム。街の新陳代謝にもなる。昔から残っている本屋が頑張って人を呼び込める街にして商売として成り立つようになれば、聖地に店を出すことがステータスにもなり、神保町に書店を構えたいと思う人がこれからも出てくるはず。むずかしい課題もあるが街ぐるみで新しく盛り上げる取り組みをしていけば未来が拓けるのではないか、と語ってくれた。

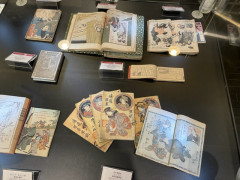

※書籍の写真は中国の古代版画の書籍(中国は文化大革命などで書物が流出、日本の東洋美術の研究は進んでいて、日本にある文献を中国の人が買いに来ていると話してくれた)

・・・悠久堂書店、諏訪雅夫さん、雅也さんありがとうございました!

取材日 2023.4.27/5.2 ライター:みずも

2023/04/28 15:00

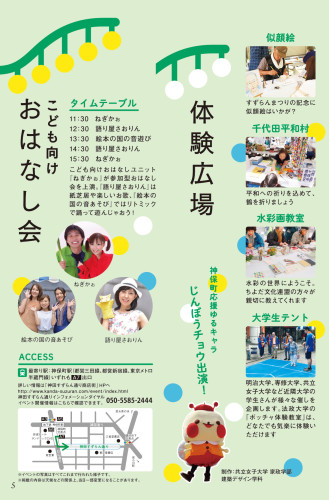

4年ぶりの開催!第34回 本の街 神田 すずらんまつり

4年ぶりの開催!

第34回 本の街 神田 すずらんまつり

小雨決行

2023年5月27月(土)11:00~17:00

場所:神田すずらん通り

今年で34回目を迎える神田すずらんまつり。

中央舞台からはマーチングや吹奏楽のにぎやかな音色。

読み聞かせや水彩画など文化の街にふさわしい催しが目白押しです。

≪すずらんくじ≫

限定300枚!

すずらん通り商店街特製

すずらん日本てぬぐい他が当たる!

抽選時間 13:00~、15:00~

会場 神田すずらん通り 中央舞台

≪中央舞台≫

11:00 マーチングバンド

[出演] お茶の水小学校

11:30/13:50 フラメンコ

[出演] 神保町フラメンコの会

12:15 吹奏楽コンサート

[出演] 共立女子大学吹奏楽団

13:30 ゆびぶえミニコンサート

[出演] ゆびぶえ倶楽部

14:15/16:00 ニューオリンズジャズ

[出演] Suzuran Street Jazz Band

≪おはなし会≫

こども向けおはなしユニット『ねぎかぉ』が参加型おはなし会を上演。

『語り屋さおりん』は紙芝居や楽しいお歌、『絵本の国の音あそび』ではリトミックで踊って遊んじゃおう!

[出演]

11:30 ねぎかぉ

12:30 語り屋さおりん

13:30 絵本の国の音遊び

14:30 語り屋さおりん

15:30 ねぎかぉ

≪体験広場≫

・似顔絵

・千代田平和村

・水彩画教室